敬愛するダライ・ラマ14世猊下が今年も来日された。ここ最近余裕が無くチベット支援活動や関連行事に全く参加できていない私だが、今年は何とか法皇様のお言葉を直接拝聴したいと、ギリギリの時間を割いて1つだけイベントに参加した。

このイベントは、仏教以外のサイエンス、教育等の専門家を招いて仏教と科学が共存するところに人類の将来を考える、というものだ。法皇様がオープニングスピーチで、そしてこれまで拝聴してきた法話等で繰り返しお話されてきたように、仏教は分析し、考えるというプロセスが極めて重視される。従って、仏教と科学は極めて親和性があるというのだ。

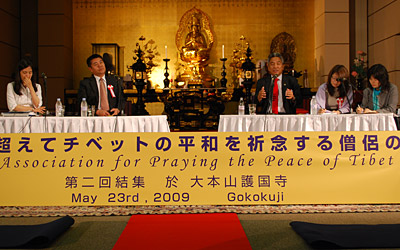

この日のイベントは午前の部、午後の部があった。私が参加した午前の部では、コスモス・セラピーの研究者、数学者、教育者がスピーチを行い、それに基づいて法皇様がコメントをする、という形で進行した。

心の安寧

合理性

人と人との繋がり

私たちの考え方では一見仏教と相容れないと思われる科学分野が、こうして見ると意外な仏教との接点を持っていることに気づかされた。

それにしても驚かされるのが、ダライ・ラマ法王の飽くなき探究心。もう長年にわたって異分野の科学者たちの言葉に耳を傾けているというから敬意を表するしかない。こうした探求が仏教を発展させ、その先にはチベット、そして世界の平和と発展がきっとあるに違いない。そしてそれらの探求は、法皇様の脳細胞を活性化させ、法皇様のご長命にもきっと繋がるに違いない。

それにしても、もったいなかったのはモデレーター=進行役の池上彰氏の立ち位置。進行役としてよりも対話の真ん中にいてほしい方だったので、その意味での期待外れ感は否めない。

法皇様と池上氏との対話ということなら、以下の本を読んでみるといいかも。