手術を要する病気を患って気弱になられたのかもしれませんが、ついにダライ・ラマ法王様が中国との対話に限界を感じてしまわれたようです。

=======

「中央政府との対話に自信を失った」=ダライ・ラマ14世がインドで声明―米メディア

記事によると、ダライ・ラマ14世は声明の中で、「(対話による進展への期待を)すでに放棄した」と述べた。チベット問題解決を求めるダライ・ラマ側は、「これまで誠意を尽くして中間路線を模索してきたが、中央政府が積極的な反応を見せない」とし、「今後の路線は600万のチベット人民に決めてもらう」とする意向を示した。記事は、今月末に行われる話し合いを前に、ダライ・ラマ側が「尋常ではない態度を示して来た」と指摘した。

英BBCは、独立を求める過激派が「強硬路線」をとるようダライ・ラマに圧力を掛けているが、「『非暴力』の姿勢を崩せば、せっかく築き上げた西側諸国との信頼関係も失ってしまうだろう」と指摘している。また、中国人民大学国際関係学院の金燦栄(ジン・ツァンロン)教授は、今回の発言を「苦境から脱するための、中央政府と西側各国に対する一種の脅し」とした上で、「温和路線を捨てることは、自らの首を絞めるようなものだ」と切り捨てた。

=======

中華人民共和国=中共が自国の利益と自国の正当化しか頭に無く、他国とまともに対話する能力がある国でないことはもはや常識ですので、法王はよくぞここまで辛抱できたと、賞賛に値します。

ただ、上記のニュースにも書かれているように、対話を諦める=これまでの中道・非暴力路線を放棄する、となった場合、アジア最凶の軍事力を持つ人民解放軍[*]に太刀打ちできる力などないチベットに勝ち目は無く、上記のニュースにも書かれているように、「『非暴力』の姿勢を崩せば、せっかく築き上げた西側諸国との信頼関係も失ってしまうだろう」(英BBC)との懸念もあります。

一方で、こんなニュースもありました。

=======

http://www.afpbb.com/article/politics/2532927/3434712

チベット対中要求、完全独立への先鋭化も

【10月27日 AFP】中国チベット(Tibet)自治区をめぐる中国政府と亡命政府の協議に進展がないなか、チベット仏教の最高指導者ダライ・ラマ(Dalai Lama)14世の側近は26日、中国政府に対する要求を、これまでの自治権拡大から、より強度な完全独立へと先鋭化させる可能性もあることを示唆した。

この変更方針が実現すれば亡命政府にとっては歴史的転換となるが、中国側が態度を硬化させるのは確実だ。

チベット運動の方向性は、来月、世界中の亡命チベット人コミュニティから300人の代表が集まって開く特別会議の焦点になるだろう。運動の目標が、これまで中国政府に求めてきた自治権拡大から完全な独立の達成に変わる可能性がある。ただし、ダライ・ラマの報道官テンジン・タクラ(Tenzin Taklha)氏は、AFPに対し「唯一議論の余地がない点は、運動が今後も非暴力的であり続けることだ。このことは全員が同意している」と述べた。

前週末、胆石の手術後に初めて公の場で演説したダライ・ラマは前週末、7回にわたってチベット側の特使と中国政府高官と協議を重ねた結果、中国側からなんらかの譲歩を引き出すことはあきらめたと語った。

=======

かなりセンセーショナルな記事ですが、唯一の救いは、

=======

ただし、ダライ・ラマの報道官テンジン・タクラ(Tenzin Taklha)氏は、AFPに対し「唯一議論の余地がない点は、運動が今後も非暴力的であり続けることだ。このことは全員が同意している」と述べた。

=======

この部分。

“非暴力”を放棄しないとのことで、少しほっとしました。

いずれにせよ、対話が通じない低脳な相手なので対話を放棄することには反対しません。

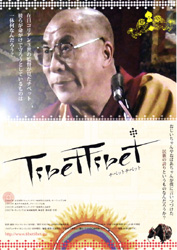

しかし、非暴力だけは貫いていただきたいです。法王様には、ご自身の著書の中で賞賛しているあの方のようになっていただきたいです。

“チベットのガンディー“に。

*人民解放軍

この軍隊は中国国軍などではありません。中国共産党の”私兵”です。